Критические нагрузки атмосферных выпадений свинца на наземные экосистемы Европейской части России

В настоящее время основной источник поступления техногенного свинца (Pb) в окружающую среду связан с автотранспортом, на долю которого в Российской Федерации приходится около 70 % суммарной эмиссии его соединений в атмосферу. Еще 25 % составляют выбросы предприятий цветной металлургии, авиационной и космической промышленности и теплоэнергетики. Закономерно высокий уровень поступления характерен для Центрального, Верхневолжского и Южного […]

Критические нагрузки атмосферных выпадений оксидов азота

В настоящее время большая часть соединений азота, поступающих в наземные экосистемы с атмосферными выпадениями (осадками и в результате сухого осаждения), имеет техногенное происхождение и связана с эмиссией окислов азота промышленными предприятиями и автотранспортом. Вследствие полифункциональности азота его воздействие на экосистемы неоднозначно, так как он является одновременно основным элементом питания растений и поллютантом, вызывающим подкисление и(или) […]

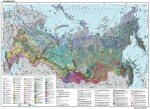

Критические нагрузки атмосферных выпадений оксидов серы

Интенсивность эмиссии и последующего поступления соединений серы (S) в наземные экосистемы с атмосферными выпадениями служит индикатором развития промышленного производства. Распределение техногенной нагрузки оксидов серы на территории Российской Федерации имеет дифференцированный характер. Максимальные значения выпадений приурочены к Центральному, Северо-Западному и Уральскому регионам России, где общий уровень поступления серы составляет 1000–1500 кг S/км2 в год (или 10–15 […]

Критические нагрузки кислотообразующих выпадений

Критические нагрузки — экологические показатели, характеризующие устойчивость экосистем к техногенному поступлению химических соединений разной направленности действия (подкисляющего, эвтрофирующего, экотоксикологического и др.). Величина критических нагрузок определяет порог максимально допустимого воздействия поллютантов на единицу площади ландшафта, ниже которого не происходит существенных нарушений в структуре и функционировании экосистем в целом или их чувствительных элементов (реципиентов) в течение длительного […]

Потенциал самоочищения ландшафтов от минеральных и органических веществ

Под геохимической устойчивостью понимается способность ландшафта к «самоочищению» от продуктов техногенеза, определяемая следующими группами факторов: 1) скоростью разложения продуктов техногенеза в почвах и атмосфере; 2) вероятностью осаждения загрязняющих веществ на геохимических барьерах разного типа; 3) возможностью очистки ландшафтов от продуктов техногенеза путем рассеяния водными и воздушными потоками. Распределение этих факторов на земной поверхности диктуется, в […]

Потенциальная устойчивость ландшафтов

Устойчивость природных территориальных комплексов является особым природным ресурсом, своеобразной экологической емкостью, поскольку от нагрузки, которую способны выдержать ландшафты, зависит степень допустимой хозяйственной деятельности на данной территории. Принятая при построении данной карты концепция устойчивости природных территориальных комплексов основана на анализе процессов, определяющих его энергетику: поступление тепловой, прежде всего солнечной, энергии, атмосферных осадков, механической энергии косного вещества, […]

Антропогенные нагрузки на ландшафты

Экологический эффект антропогенных воздействий в большой степени зависит от сочетаний природных условий: температурного и водного режимов, рельефа, почв, геохимической обстановки и т.д. Так, например, последствия промышленных выбросов в атмосферу по-разному проявляются в конкретных ландшафтах в зависимости от общей циркуляции атмосферы, метеорологических условий и рельефа местности. Вероятность смыва почвы и потеря почвенного плодородия при распашке зависят […]

Экологический потенциал ландшафтов

Ландшафт, как целостная территориальная система, обладает определенным экологическим потенциалом, т.е. способностью обеспечивать живущих в нем людей необходимыми условиями существования: теплом, водой, средствами питания, условиями труда на открытом воздухе, возможностями отдыха (рекреационными ресурсами) и лечения. Природный экологический потенциал ландшафта определяется, прежде всего, климатом. Наряду с теплообеспеченностью и термической комфортностью для жизни населения, существенное экологическое значение имеют […]

Антропогенное воздействие в местах компактного проживания населения

Интегральная оценка антропогенного воздействия на природные ландшафты является одной из интереснейших и пока еще дискуссионных проблем. От успешного ее решения зависит успех экологического нормирования хозяйственной деятельности. Разные типы воздействия человека обусловливают различную реакцию экосистемы; в то же время разные экосистемы различно реагируют на одни и те же виды антропогенных нагрузок. Сложной задачей является сопоставление друг […]

Оценка природного риска

Под природным риском понимается вероятность нежелательных последствий, возникающих вследствие воздействия природного процесса (явления) на человека и созданные им объекты. Сами последствия могут выражаться в числе жертв, в числе пострадавших, в экономическом ущербе, доле разрушенных или поврежденных сооружений и тяжести чрезвычайных ситуаций. Последний показатель природного риска имеет интегральный характер. Территория России по набору и «силе» проявления […]

Потенциальная активизация мерзлотных процессов

Большая часть России расположена в области вечной мерзлоты. Любые нарушения природной среды здесь сопровождаются активизацией мерзлотных (криогенных) процессов, которые формируют новый микро– и мезорельеф, влияющий на распределение тепла и влаги. Это, в свою очередь, изменяет условия развития почвенного покрова, растительности и структуру ландшафта в целом. Техногенно стимулированный криоморфогенез экологически более опасен, чем изменение рельефа вне […]

Болота в России

Болото — сложный природный комплекс, состоящий из взаимосвязанных биотопов, характеризующихся избыточным увлажнением, специфической влаголюбивой растительностью и накоплением органических остатков в виде торфа или ила. Биосферная роль болот заключается в преимущественном удержании атмосферного углерода, в накоплении пресной воды и ее внутригодичном перераспределении, в поддержании разнообразия водных и влаголюбивых растений и животных. Торфяная залежь является важнейшим на […]

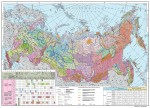

Ланлшафтно-геохимическая карта

Геохимический ландшафт представляет собой сложную природную систему, состоящую из подсистем или элементарных ландшафтов. Каждому геохимическому ландшафту присущи определенные условия миграции и концентрации химических элементов, типы радиальной (в вертикальном профиле ландшафта) и латеральной (в пространстве) дифференциации веществ. Потоки вещества в ландшафтах имеют важное системообразующее значение и определяют их миграционную структуру. Ландшафтно-геохимическая карта России отражает разнообразие геохимических […]

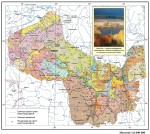

Ландшафты центра Русской равнины

Земная суша представляет мозаику природных территориальных комплексов — участков со сходной взаимосвязью природных компонентов (горных пород, воздуха, воды, растительности, животного мира). Все природно-территориальные комплексы — это целостные, генетически обусловленные, динамические, пространственно-временные открытые системы. В зависимости от сложности устройства они занимают разные ступени таксономической лестницы. Основной единицей в этой иерархии является ландшафт, однородный по зональным и […]

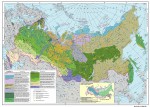

Ландшафты России. Физико-географическое районирование

Природные компоненты географической среды (климат, почвы, растительность и др.) тесно взаимосвязаны и, изменяясь в пространстве, образуют закономерные сочетания — природные территориальные комплексы разных порядков. В географической науке в качестве центральной (базовой) классификационной территориальной единицы принят географический ландшафт — территория с однородным геологическим фундаментом, однотипным рельефом, общим (фоновым) климатом, закономерным набором почв и биоценозов. Каждый ландшафт […]