Морские бассейны

Карангатский морской бассейн занимал Черноморскую котловину во время максимума последнего (микулинского) межледниковья. Уровень моря был на 6–8 м выше современного. Береговая линия продвинулась вглубь континента по долинам Днепра и Южного Буга. По Дону и Манычу морские воды проникли вверх до устья Калауса. Они заливали дельту Дуная и залив Сиваш. Карангатский бассейн имел более широкую связь […]

Голоцен (10 300 лет назад — настоящее время)

В эпоху оптимума голоцена (6000–5500 лет назад), как и в эпоху оптимума последнего межледниковья, наиболее значительно зональные сдвиги проявились в высоких широтах. В восточно-европейском секторе зона тайги вытеснила тундру и лесотундру и распространилась вдоль большей части побережья океана. К западу от полуострова Канин на побережье выходила подзона средней тайги. Подзона южной тайги расширилась до 600 […]

Поздний плейстоцен (140 000-10 300 лет назад)

Климат в эпоху оптимума последнего микулинского (Казанцевского) межледниковья (около 125 000 лет назад) Средние температуры января в эпоху климатического оптимума микулинского (казанцевского) межледниковья почти на всем пространстве Северной Евразии были выше современных. Особенно значительным, хотя и неравномерным, отмечалось повышение температур в арктическом поясе. Максимальным оно было на Таймыре, где значения температуры на 13° превышали современные. […]

Четвертичный период. Плейстоцен (800 000-10 300 лет назад)

Территория современной России в четвертичное время неоднократно подвергалась крупным покровным оледенениям, разделявшимся межледниковыми эпохами, климат которых был близок к современному или даже теплее. Внутри ледниковых эпох выделялись стадии, чередовавшиеся с потеплениями более низкого ранга — интерстадиалами. Возраст древнейшей ледниковой эпохи составляет около 800 тыс. лет. Самый крупный ледниковый этап был связан с развитием донского оледенения, […]

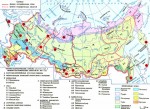

Природные ресурсы и экологическая ситуация в России

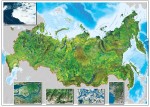

Российская Федерация – Россия – крупнейшее в мире по площади государство, занимающее 17 075,4 тыс. км2, что составляет примерно 1/8 часть суши (не считая Антарктиды). На территории России проживает 142,8 млн человек (01.01.2005г.). Россия располагается в северо-восточной части крупнейшего материка – Евразии, занимая около 1/3 его территории, включающей восточную часть Европы и север Азии. К […]

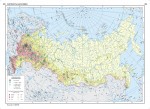

Земельные угодья России

География земельных угодий тесно связана с особенностями природной среды, историей хозяйственного освоения и заселения территории. На основании изучения памятников материальной культуры установлено, что на территории нашей страны уже в эпоху бронзы жили древние племена, которые занимались скотоводством и мотыжным земледелием. Археологические раскопки обнаружили поселения по берегам озера Ильмень, р. Волхов, оз. Чудского, около Суздаля, в […]

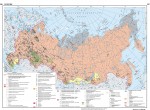

Экономические районы и промышленные узлы России

Исторически в России всегда была велика роль отраслей, связанных с разработкой минерально-сырьевых ресурсов. В недрах России находится 12% разведанных мировых запасов каменного и 34% бурого угля, примерно треть природного газа и седьмая часть мировых запасов нефти (около 13%). Различия в обеспеченности сырьевыми, топливно-энергетическими и трудовыми ресурсами, экономическом потенциале, а также исторические особенности развития Европейской части […]

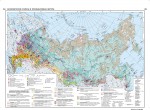

Минеральные и топливно-энергетические ресурсы России

На территории России открыто, разведано и разрабатывается несколько тысяч месторождений топливно-энергетического, металлургического и нерудного сырья. Внутренняя потребность страны в большинстве видов минерального сырья может быть обеспечена за счет собственного горнопромышленного производства. Россия и после распада СССР является одной из крупнейших минерально-сырьевых держав мира. Так, доля России в мировых запасах составляет: нефти – около 13%, газа […]

Религии России

За последние 10 с небольшим лет в России наступил период религиозного возрождения, возвращения населения к традиционным религиозным ценностям. Масса населения страны осталась верной своим религиозным убеждениям, о чем, в частности, свидетельствуют все объективно проведенные в последнее время опросы общественного мнения, а также стремление россиян совершать важнейшие религиозные таинства и обряды (например, такие как таинства крещения, […]

Население России

Численность населения. Согласно данным Всеросийской переписи населения, население России 9 октября 2002 г. составляло 145,2 млн чел. Среди самых населенных стран мира Россия по численности населения занимает 7-е место – после Китая ( 1285 млн чел.), Индии (1025 млн чел.), США (286 млн чел.), Индонезии (215 млн чел.), Бразилии (173 млн чел.) и Пакистана (146 […]

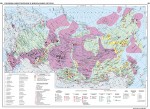

Народы России

Российская Федерация принадлежит к числу многонациональных государств мира. В перечне национальностей, подготовленном для разработки материалов Всероссийской переписи населения 2002 г., выделено более 160 этносов, около 100 из которых могут быть названы коренными. На карте «Народы» показаны все коренные этносы России, а также те из некоренных национальных групп, которые образуют в некоторых регионах нашей страны компактные […]

Охраняемые территории России

В системе природоохранных мероприятий важнейшим направлением является изъятие из хозяйственного использования определенных территорий и акваторий или ограничение на них хозяйственной деятельности. Эти меры призваны способствовать сохранению экосистем и видов биоты в состоянии, наиболее близком к природному, сохранению генофонда растений и животных, а также ландшафтов – как эталонов природы, в научных и образовательных целях. Такое направление […]

Растительность болот и пойм рек России

Растительность России играет огромную роль в структуре тундры и тайги, часто определяя эту структуру, например в Западной Сибири, на северо-востоке европейской России, в Восточной Фенноскандии. Болота представляют собой специфические экосистемы, растительность которых контролируется в первую очередь количеством и трофностью воды и характеризуется бедностью флористического состава, гетерогенностью и комплексностью сложения. К северу тундровой области приурочены полигональные […]

Растительность гор России

Высотно-поясная дифференциация растительности гор в первую очередь обусловлена их широтным положением. Кроме того, она зависит от протяженности горной системы, ее высоты, барьерной роли, крутизны и экспозиции склонов и пр. Наличие высотно-поясной дифференциации растительности – главная закономерность структуры растительности гор, не имеющая аналогов на равнине. Отдельные высотные пояса гор часто образованы сообществами, относящимися к той же […]

Растительность равнин России

Растительность России расположены Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины, растительность которых демонстрирует классическую смену зональных типов. На востоке равнинные территории занимают небольшие площади, уступая основные пространства горным массивам, и четкость зонального расчленения растительности затушевывается. В притихоокеанской части России сказывается влияние океана, которое нарушает закономерности зонального распределения растительного покрова. Структура зональности проявляется в региональных комплексах. Каждый региональный комплекс […]

Растительность России

Растительность России составляет существенную часть северной внетропической растительности мира. Россия занимает большую часть северной Евразии и потому закономерности растительного покрова, проявляющиеся на ее территории, существенны для понимания ботанической географии всего материка. К числу важнейших ботанико-географических закономерностей макроструктуры растительного покрова России относятся широтная, меридиональная и высотно-поясная дифференциация растительного покрова. Растительный покров отличается системной организацией и многомерностью. […]

Лес России

На территории России произрастает 1/5 часть лесов планеты. Это не только национальное достояние России, но и важнейший фактор обеспечения условий жизни и устойчивого развития современной цивилизации. Леса выполняют средостабилизирующие, средообразующие и ресурсные функции. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, регулируют поверхностный и подземный сток, обладают почвозащитными и климаторегулирующими свойствами, обогащают воздух фитонцидами, служат местом […]

Почвы горных систем России

Горные почвы отличаются от своих равнинных аналогов менее развитым (часто менее мощным) профилем, щебнистостью, признаками смыва, намыва и переотложения. Всем горным почвам свойственна динамичность почво-образования, постоянное омолаживание почвенного профиля, и вовлечение в него материала коренных пород, существенный вклад боковых миграций растворов и суспензий (за счет меньших вертикальных миграций), повышенная фильтрация, контрастность климатических режимов. Тем не […]

Почвы равнин, возвышенностей, плато России

Почвы арктических и тундровых территорий формируются в условиях очень низких температур, повсеместного распространения многолетней мерзлоты и связанных с ней криогенных процессов: криотурбаций, солифлюкции, морозного пучения, образования голых пятен, каменных колец и многоугольников. Почвенному покрову свойственна микронеоднородность – комплексность с участием, наряду с зональными почвами, примитивных почв, криогенных пятен и трещин. На щебнисто-суглинистых отложениях арктических островов […]

Почвы России

Почвы, сложные биокосные системы, подчиняются в своем распространении географическим законам и выполняют разнообразные и многочисленные функции. Кроме, известного с глубокой древности, предназначения почвы как основы существования растений, т.е. источника получения пищи, стали выявляться, начиная с середины ХХ века, и более общие, глобальные функции почвы и почвенного покрова. Почвы имеют ключевое значение в поддержании стабильности экосистем […]

Геология России

Геологическая карта России создана трудом тысяч геологов, маршруты которых охватили даже самые удаленные и труднодоступные территории. Систематические геологические съемки были начаты в 1882 г. в связи с образованием Геологического комитета. Широкое участие в этих работах принимали И.В. Мушкетов, А.П. Павлов, В.А. Обручев и другие известные геологи. Несмотря на большой разворот геологического картографирования в первую половину […]

Физико-географические страны и области России

Страна Арктические острова (I) Страна включает почти все острова Северного Ледовитого океана. Архипелаг Земли Франца-Иосифа имеет докембрийский фундамент, покрытый чехлом мезо-кайнозойских пород и представляет собой возвышенные равнины и плато с покровными ледниками и ледниковыми куполами, а свободная ото льда суша – расчлененную равнину. Новая Земля и Северная Земля образованы складчатыми структурами палеозойского возраста: первая группа […]

Физико-географическое районирование России

Большая протяженность России с севера на юг и с запада на восток обусловила многообразие ландшафтов, отличающихся своей пространственной неоднородностью. Выявление индивидуальных особенностей ландшафтов, исторически сложившихся в результате воздействия на земную поверхность зональных и азональных факторов географической дифференциации и отличающихся по генезису и ландшафтной структуре, лежит в основе обособления физико-географических регионов разного ранга. Выделяется 13 физико-географических […]

Население и экономика России

По численности населения Россия занимает седьмое место в мире после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии и Пакистана. Доля России в населении мира составляет 2,7%. Доля населения Европейской части России во всем населении Европы – 18%, Азиатской части России во всем населении Азии – 1%. Плотность населения России относительно невелика. Если Европейская часть России по плотности […]

Сведения о России

Главой государства является Президент Российской Федерации, избираемый на четыре года гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Законодательным органом является Федеральное Собрание– парламент Российской Федерации, состоящий […]

Карта Остров Врангеля. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КАТЭ 200. Масштаб около 1:450 000. Остров Врангеля (назван в честь русского мореплавателя Ф. П. Врангеля) расположен в Северном Ледовитом океане на границе Восточно-Сибирского и Чукотского морей, в Чукотском автономном округе. Почти весь год остров окружен морскими льдами. Пролив Лонга (ширина 146 км) отделяет его от материка. Северный и […]

Карта Новосибирские острова. Остров Котельный. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф3», камера КФА 3000. Масштаб около 1:100 000. Новосибирские острова расположены в Северном Ледовитом океане, к северу от материкового берега Восточной Сибири, в Республике Саха (Якутии). На снимке отображена западная часть острова Котельный, самого крупного в архипелаге. Западный скалистый берег острова омывается водами мелководного моря Лаптевых. Остров сложен аллювиальными и морскими […]

Карта Архипелаг Норденшельда. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000. Масштаб около 1:200 000. Архипелаг Норденшельда расположен в юго-восточной (шельфовой) части Карского моря Северного Ледовитого океана, в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе Красноярского края. Восточная часть Карского моря большую часть года покрыта льдами. Архипелаг вытянут с запада на восток на 93 км. Он состоит из 90 островов, образующих […]

Карта Северная Земля. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КАТЭ 200. Масштаб около 1:500 000. На снимке видны острова обширного полярного архипелага Северная Земля – Шмидта, Комсомолец, Пионер, северо-западная часть острова Октябрьской Революции и более мелкие острова. Архипелаг расположен в Северном Ледовитом океане, на границе морей Карского и Лаптевых, в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе. Острова архипелага отделены от […]

Карта Новая Земля. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф2», камера МК 4. Масштаб около 1:400 000. Архипелаг Новая Земля – один из самых больших в Российской Арктике – расположен в Архангельской области, за Северным полярным кругом. Он состоит из двух островов – Северного и Южного, которые разделяют моря Северного Ледовитого океана – Баренцево и Карское. На снимке отображена северная […]

Карта Остров Колгуев. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000. Масштаб около 1:250 000. Остров Колгуев расположен за Северным полярным кругом, в Северном Ледовитом океане, в самой мелководной (юго-восточной) части Баренцева моря, в Ненецком автономном округе Архангельской области. Остров отделен от материка Поморским проливом шириной 75 км, максимальные глубины которого не превышают 60 м. Береговая линия изрезана […]

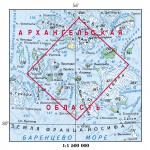

Карта Земля Франца-Иосифа. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000. Масштаб около 1:200 000. Земля Франца-Иосифа расположена в западной части Российской Арктики, на северо-востоке Баренцева моря в Северном-Ледовитом океане, в Архангельской области. Архипелаг включает в себя около 200 островов, собранных в три компактные группы – западную, центральную и восточную. Они отделены одна от другой Британским Каналом и […]

Карта Остров Сахалин. Тонино-Анивский полуостров. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф2», камера МК 4. Масштаб около 1:330 000. Тонино-Анивский полуостров является юго-восточной оконечностью самого большого острова России – Сахалина. Западные берега полуострова омывают воды залива Анива, восточные – Охотского моря. Полуостров на 90 км простирается в строго меридиональном направлении с севера на юг и выступает в море, оканчиваясь на севере мысом […]

Карта Владивосток и окрестности. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000. Масштаб около 1:230 000. Масштаб врезки около 1:100 000. Южная часть российского Дальнего Востока с городом Владивостоком расположена на побережье залива Петра Великого Японского моря, в Приморском крае. Берега залива сильно изрезаны. Глубоко в сушу вдаются бухта Золотой Рог, Амурский и Уссурийский заливы. Между ними выступает в […]

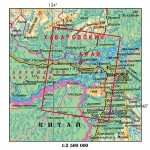

Карта Хабаровск и окрестности. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф2», камера МК 4. Масштаб около 1:380 000. Большую часть территории юга Дальнего Востока в районе города Хабаровска занимает Средне амурская низменность. Это озерно-аллювиальная низменность высотой до 100 м характеризуется чрезвычайно плоской и сильно заболоченной поверхностью. Здесь распространены травяно-моховые болота и ерниковые заросли. Местами встречаются лиственничные мари, а на небольших дренированных […]

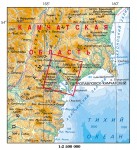

Карта Петропавловск-Камчатский и окрестности. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000. Масштаб около 1:230 000. На северо-восточном берегу Авачинской губы Авачинского залива Тихого океана раскинулся город Петропавловск-Камчатский, основанный в 1740 г. как база для экспедиции В. Беринга. В настоящее время это крупный морской порт, административный, промышленный и культурный центр Камчатской области. Территория относится к области четвертичного и современного […]

Карта Полуостров Камчатка. Фото из космоса.

Зимний черно-белый снимок с космического аппарата «Метеор.30», съемочная аппаратура МСУ С. Масштаб около 1:3 000 000. Крупнейший полуостров России Камчатка омывается с запада Охотским морем, а с востока – Тихим океаном и Беринговым морем. Он вытянут в северо-восточном направлении почти на 1200 км при максимальной ширине 480 км. От материка полуостров отделяется узким перешейком. Камчатка […]

Карта Кава-Тауйская равнина. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000. Масштаб около 1:210 000. Побережье Охотского моря с полуостровами Онацевича и Хмитевского расположено на северо-востоке страны на территории Магаданской области. Берега омываются водами Тауйской губы с заливами Амахтонским и Мотыклейским. Длина рек Тауй и Яна, впадающих в Охотское море, не превышает 200–350 км. На пологих склонах равнины […]

Карта Чукотский полуостров. Мыс Дежнева. Фото из космоса.

Монтаж двух снимков с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1 000. Масштаб около 1:280 000. Юго-восточная часть Чукотского полуострова (с островами Аракамчечен и Итыгран) расположена на крайнем северо-востоке нашей страны, в Чукотском автономном округе. Скалистый берег Чукотского полуострова круто обрывается в Берингово море Тихого океана, имеет очень узкий каменистый пляж, рассечен глубоко вдающимися заливами фьордового […]

Карта Чукотский полуостров. Бухта Провидения. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф3», камера КФА 3000. Масштаб около 1:120 000 Северо-восток Чукотского полуострова (полуостров Дауркина) с мысом Дежнёва расположен на востоке материковой части России на территории Чукотского автономного округа. Скалистые берега чередуются с низкими, в пределах которых многочисленны мелководные лагуны. Лагуна Уэлен отделена от моря длинной и узкой галечной косой. В восточной части […]

Карта Яно-Индигирская низменность. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000. Масштаб около 1:200 000. Яно-Индигирская низменность расположена вдоль побережья Северного Ледовитого океана морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, за Северным полярным кругом, на севере Республики Саха (Якутия). В пределах территории, отображенной на космическом снимке, наиболее крупной является река Чондон. В западной части космического изображения видны протоки реки Яны. Реки […]

Карта Слияние Лены и Алдана. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф2», камера МК 4. Масштаб около 1:450 000. Лена – одна из десяти величайших рек мира. По длине (4400 км) она занимает третье место в России. Большая часть реки и ее бассейна находится в пределах Республики Саха (Якутии). Справа в Лену впадает Алдан – первый по водности и второй по длине […]

Карта Момский хребет. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КАТЭ 200. Масштаб около 1:280 000. Момский хребет находится на территории Республики Саха (Якутия). Он входит в систему хребта Черского и тянется на 470 км. На снимке видна заснеженная вершина горы Чубука-Тала (2284 м). Юго-западные склоны крутые, северо-восточные пологие с длинными отрогами. В основании хребта в юго-западной части залегают […]

Карта Верхоянский хребет. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф2», камера МК 4. Масштаб около 1:400 000. Верхоянский хребет находится на территории Республики Саха (Якутия) и тянется от дельты Лены до реки Томпо (бассейн Алдана) на 1200 км, образуя выпуклую на юго-запад дугу. Он сложен алевролитами, песчаниками, сланцами, реже известняками. Имеются месторождения золота и оловянных руд. Его многочисленные массивы и […]

Карта Река Вилюй. Мирный и окрестности. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф2», камера МК 4. Масштаб около 1:360 000. Северная часть Приленского плато (в районе города Мирный) расположена в восточной части Среднесибирского плоскогорья, на территории Республики Саха (Якутия). Плато представляет собой приподнятую возвышенность с абсолютными отметками 350–465 м. Выровненная, местами холмистая поверхность прорезана относительно глубокими долинами Вилюя–крупнейшего левого притока Лены – и […]

Карта Баргузинская котловина. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КАТЭ 200. Масштаб около 1:400 000. Баргузинская котловина расположена восточнее озера Байкал между Баргузинским и Икатским хребтами, на территории республики Бурятия. При ширине 13–34 км она тянется на 200 км почти параллельно северо-восточному берегу озера. Гидрографическая сеть котловины принадлежит бассейну реки Баргузин, берущей начало на склонах Икатского хребта и […]

Карта Дельта Селенги. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000. Масштаб около 1:200 000. Дельта Селенги расположена в горах Южной Сибири, в Забайкалье, на территории Республики Бурятия. Селенга–самая крупная река бассейна озера Байкал. На ее долю приходится около половины годового стока впадающих в него рек. Селенга течет преимущественно по низкогорьям и холмистым равнинам и впадает в Байкал, […]

Карта Озеро Байкал. Остров Ольхон. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф2», камера МК 4. Масштаб около 1:210 000. Остров Ольхон, крупнейший на Байкале (около 730 км2), расположен в середине западной части озера, в Иркутской области. Сам остров, Приморский хребет и побережья пролива Малое Море, благодаря удивительной красоте и многообразию природных ландшафтов, отнесены к Прибайкальскому национальному парку и являются объектом Всемирного природного […]

Карта Озеро Байкал (северная часть). Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КАТЭ 200. Масштаб около 1:430 000. Северное Прибайкалье расположено на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Оно прилегает к озеру Байкал и включает северные части Байкальского и Баргузинского хребтов, а также южную оконечность хребта Унгдар. Озеро Байкал – самый глубокий (1620 м) и самый крупный по объему (23 тыс. […]

Карта Братское водохранилище. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000, масштаб около 1:180 000. Братское водохранилище расположено на юго-востоке Средне-сибирского плоскогорья на территории Иркутской области. Это один из крупнейших искусственных водоемов на земном шаре. Водохранилище образовано на Ангаре после строительства в 1961–1967 гг. плотины одной из мощнейших в мире (4,5 млн. кВт) гидроэлектростанций. В некоторых местах его […]

Карта Плато Путорана. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф2», камера МК 4. Масштаб около 1:450 000. Плато Путорана расположено на северо-западной окраине Средне-сибирского плоскогорья, за Северным полярным кругом, на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского края. Здесь повсеместно распространены многолетнемерзлые породы. Для территории характерно обилие озер. Наиболее крупные из них – Мелкое, Лама, Глубокое, Собачье, Кутарамакан, Кета, Хантайское. Озера […]

Карта Алтай. Катунский хребет. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000. Масштаб около 1:250 000. Катунский хребет расположен в горах Южной Сибири, на территории Республики Алтай. Он относится к складчато-глыбовой горной системе Центрального Алтая и служит водоразделом реки Катунь, ее правого притока Аргута, а также Бухтармы. Здесь находится высшая точка Алтая – гора Белуха (4506 м). К северу […]

Карта Алтай. Озеро Телецкое. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф2», камера МК4. Масштаб около 1:420 000. Бассейн Телецкого озера расположен в северо-восточной части Горного Алтая на территории Республики Алтай. Это горная страна с преобладанием средне высотных гор. Здесь расположены хребты Алтынту, Сумультинский, Иолго и Куминский. Средняя высота этих хребтов почти на всем протяжении не превышает 2300–2500 м, но отдельные вершины […]

Карта Барабинская низменность. Кулундинская равнина. Приобское плато. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.О4», аппаратура МСУ СК. Масштаб около 1:1 800 000. Барабинская низменность, Кулундинская равнина и Приобское плато располагаются в междуречье Иртыша и Оби в пределах степной и лесостепной зон, большей частью на территории Алтайского края и Новосибирской области. Барабинская низменность лежит в степной зоне. Ее плоская поверхность с небольшими уклонами, пологими гривами […]

Карта Новосибирск и окрестности. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф2», камера МК 4. Масштаб около 1:380 000. На снимке отображена часть территории Новосибирской области, прилегающая к ее административному центру – городу Новосибирску, раскинувшемуся по обоим берегам Оби. Левобережье Оби лежит в пределах Барабинской низменности. Рельеф довольно плоский, высоты не превышают 170 м. Водоразделы рек слабо выражены, речные долины почти не […]

Карта Омск и окрестности. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000. Масштаб около 1:180 000. На юге Западно-Сибирской равнины, в среднем течении Иртыша при впадении в него реки Омь расположен Омск – центр одноименной области. Это один из крупнейших промышленных центров Сибири. Через него проходят Транссибирская и Среднесибирская железнодорожные магистрали. Омск – основной распределитель угольных потоков, идущих из […]

Карта Васюганская равнина. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф2», камера МК 4. Масштаб около 1:350 000. Величайшая в мире болотная система – Васюганье сформировалась в пределах Обь-Иртышского междуречья в Западной Сибири. Представленная на снимке часть Васюганской равнины расположена на юго-западе Томской области. Васюганье – плоская (с высотами 120–160 м), слабо расчлененная и плохо дренированная равнина, сложенная мощными торфяными и […]

Карта Среднеобская низменность. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф2», камера МК 4. Масштаб около 1:350 000. Среднеобская низменность расположена в центральной части Западно-Сибирской равнины на территории Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, в районе участка широтного течения реки Оби. Густая речная сеть представлена Обью и ее притоками – Вахом, Ватинским Ёганом, Ермаковским Ёганом, Кулъёганом и др. Обь течет в широкой […]

Карта Среднее течение Пура. Фото из космоса.

Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000. Масштаб около 1:250 000. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в северной части Западно-Сибирской равнины в среднем течении реки Пур находится важный нефтегазодобывающий район. Его территория расположена в северной части подзоны северной тайги на границе с лесотундрой. Рельеф территории равнинный, с высотами до 60 м, представлен поймами и […]

Карта Полуостров Ямал. Фото из космоса.

Синтезированное изображение; многозональная съемка с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КАТЭ 200. Масштаб около 1:700 000. На снимке отображен центральный участок полуострова Ямал, омываемый с запада Карским морем. На юго-западе виден покрытый льдом залив Шарапов Шар и острова Шараповы Кошки. В северо-восточной части снимка виден небольшой участок Обской губы в районе населенного пункта Тамбей. Густая гидрографическая […]