Голод

Основными поясами голода являются территории, расположенные к северу и к югу от экватора. Главные «полюса голода» — Тропическая Африка, Южная и Юго-Восточная Азия. Причины возникновения продовольственной проблемы: 1. Рост населения опережает рост производства продовольствия. Так, производство продовольствия увеличилось на 35%, а население — на 43% 2. Спад в сельскохозяйственном производстве вызван: незавершенностью аграрных реформ; отсталостью […]

Глобальные проблемы здравоохранения

Важной проблемой здравоохранения несомненно является борьба с наиболее опасными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые (в дальнейшем ССЗ), СПИД, онкопато-логия, наркомания. ССЗ сегодня дают наибольшую летальность среди общей патологии. Несмотря на то, что проблема не является новой, решить полностью ее пока не удается. Причина тому — неправильный образ жизни, иррациональное питание, вредные привычки, стрессовые ситуации, а также […]

Энергетическая проблема

Это прежде всего проблема надежного обеспечения человечества топливом и сырьем. Ограниченность ресурсов и их исчерпаемость ставит человечество перед необходимостью жесткой экономии энергии, использования новых ресурсосберегающих технологий. «Узкие места» в таком обеспечении не раз обнаруживались и в прошлые эпохи. Но в глобальном масштабе они впервые проявились в 70-х годах XX в. Это объясняется очень быстрым «взрывным» […]

Проблема Мирового океана

Ещё недавно все виды человеческой деятельности в океане давали лишь 1-2% мирового валового продукта. Но по мере развития НТР всестороннее исследование и освоение Мирового океана приняло совсем другие масштабы. Во-первых, обострение глобальных энергетических и сырьевых проблем привело к возникновению морской горнодобывающей и химической промышленности, морской энергетики. Во-вторых, обострение глобальной продовольственной проблемы повысило интерес к биологическим […]

Продовольственная проблема

Глобальная продовольственная проблема едва ли не древнейшая из всех проблем. Голод, как крайнее ее проявление и огромное социальное бедствие, в наши дни проявляется в двух главных формах. 1. Хроническое, постоянное голодание подвергает людей различным заболеваниям и истощает их. Эту форму обычно именуют недоеданием. 2. Голод приводит к массовой гибели людей. По оценкам ВОЗ, средняя норма […]

Экологическая проблема

Экологическая проблема возникла в результате взаимодействия общества и природы, которое приводит к глобальной экологической катастрофе. Это проблемы изменения климата земного шара: изменения состава атмосферы (потребление 02 превосходит его естественное образование; нарушение плотности озонового экрана (дыра над Антарктидой); огромное количество отходов (81% опасных отходов поступает в атмосферу); эрозия почв и опустынивание (10 млн. км2); загрязнение Мирового […]

Разоружение и сохранение мира на Земле

Это проблема №1, так как, не решив ее, нельзя решать другие глобальные проблемы. По приблизительным подсчетам, за всю историю человечества в мире было 14,5 тыс. войн. Велики потери и разрушения, причиненные этими войнами. Оценить ущерб, нанесенный ими, попросту невозможно. Более 90% погибших в войнах и вооруженных конфликтах приходится на XX век. 82% погибших — гражданское […]

Понятийный аппарат

Экономическая география широко использует экономические понятия «эффективность», «оптимальность», «производительность», проводит экономические расчеты, но этот экономический аспект преобладает в таких направлениях науки, как география промышленности, транспорта, сельского хозяйства и т. д. Современный этап ее развития требует усиления экономических расчетов и экономической оценки во всех направлениях, в том числе в ресурсоведении, географии населения, географии обслуживания, рекреационной географии. […]

Воздействие НТР на главные пропорции мирового хозяйства

До промышленного переворота XVIII — XIX вв. в мировом хозяйстве господствовала аграрная структура, при которой сельское хозяйство было основным источником получения материальных благ. Во второй половине XIX и в начале XX в. в развитых странах сложилась индустриальная структура хозяйства с ведущей ролью промышленности. На этой стадии мир вступил в эпоху НТР, которая оказала очень большое […]

Техника и технология в эпоху НТР

Они воплощают в себе научные знания и открытия. Благодаря им повышается эффективность производства, производительность труда. В эпоху НТР наряду с трудосберегающей функцией все большее значение приобретают такие функции техники и технологии, как ресурсосберегающая и природоохранная. В Великобритании, Италии 2/3 стали, а в ФРГ, США и Японии более 50% ее получают из металлолома. В эпоху НТР […]

Социальная география

Социальная география — наука об обществе, жизни людей и их отношениях в обществе. Производство работает не для производства, а для нужд людей, для материальных и духовных потребностей. Нельзя рассматривать хозяйство без людей — основной производительной силы, без человеческого фактора. Вот почему экономическая география, обогатившись социальными подходами и поставив человека в центр внимания, соединилась с социальной […]

Формы правления

Каждое государство характеризуется определенной формой, содержащей в себе три элемента: форму государственного правления, форму государственного устройства и политический режим. Существует две основные формы государственного правления — республика и монархия. Республиканская форма правления распространена особенно широко, так как 75% всех стран мира составляют республики (145 стран). Республика — это такая форма государственного правления, при которой высшая […]

Историко-географические регионы мира

Древними цивилизованными районами мира были долины Нила, Тигра и Евфрата, Инда, Ганга, Хуанхэ и Янцзы, а впоследствии территории Древнего Рима и Древней Греции. Здесь получили развитие сельское хозяйство и разнообразные ремесла. Однако на остальных пространствах планеты люди жили по-прежнему на первобытном уровне. В средневековье в хозяйство более широко, чем прежде, начали вовлекаться минеральные, лесные ресурсы […]

Климатические пояса и ландшафты Европы

Европа — часть света на западе Евразии и прилегающих к нему островах. Ее площадь — около 10 млн. км2, население ~ 806 млн. человек (1995). Всю восточную часть Европы занимает одна из крупнейших равнин суши — Восточно-Европейская (Русская) равнина. В ее рельефе есть возвышенности, часть которых — на выступах древнего фундамента. Это Среднерусская, Приволжская, Смоленско-Московская, […]

Ландшафтные мозаики

Ландшафты обычно состоят из двух (иногда трех) контрастных по составу этажей-ярусов, природные компоненты которых объединены в основном вертикальными межъярусными потоками вещества и энергии, поддерживающими относительное внутреннее равновесие ландшафтов. Вместе с тем любой ландшафт тесно связан с соседними ландшафтами горизонтальными, пронизывающими его потоками вещества и энергии, которые обеспечивают относительное равновесие с окружающим пространством. На земной поверхности […]

Наши земные дома — ландшафты

Для нас, людей, мир в обычном понимании состоит из двух начал: во-первых, из нас самих — живых существ вида «человек разумный» (Homo sapiens), а во-вторых, из окружающей нас земной среды, которая служит нам домом, где мы проживаем. Всем известно выражение «Наш дом — планета Земля». Однако если говорить точнее, то адрес проживания человечества, т. е. […]

Ландшафты планеты и их состояние

Окружающий мир предстает пред нами в виде бесконечно разнообразных «картин природы». За каждой из них скрывается элементарная частичка так называемой ландшафтной, или географической оболочки, которая охватывает весь земной шар и в которой, собственно говоря, обитает человек и все остальные живые существа. За этими частицами в науке и в повседневной речи укоренилось название «ландшафт» немецкого происхождения […]

Сравните по статистическим материалам обеспеченность трудовыми ресурсами двух районов России (по выбору учителя).

Ответы на билеты ГИА по географии Трудовые ресурсы мира Трудовые ресурсы России Трудовые ресурсы — это население, способное к физическому и умственному труду. Трудовые ресурсы характеризуются двумя главными показателями: количеством и качеством. Количество трудовых ресурсов зависит от численности населения и доли трудоспособного возраста и полового состава населения. Качественные показатели зависят от уровня квалификации трудовых ресурсов. […]

По различным источникам географической информации определите экологические проблемы своей местности. Предположите возможные пути их решения. Какой вклад может внести каждый человек в решение этих проблем?

Ответы на билеты ГИА по географии Подумайте, какие экологические проблемы (загрязнение воздуха, загрязнение вод, деградация почв или пастбищ, обезлесение, радиоактивное, шумовое загрязнение) характерны для вашей местности, каковы пути их решения. Как каждый человек может внести свой вклад в дело охраны окружающей среды?

Определите по статистическим материалам основные статьи экспорта и импорта России.

Ответы на билеты ГИА по географии Внимательно ознакомьтесь со статистическими данными. Не трудно заметить, что в экспорте России преобладает минеральное топливо (особенно нефть и природный газ), черные и цветные металлы и их руды. В то время как в российском импорте преобладают машины и оборудование, продукты химической промышленности, продукты питания и товары народного потребления. См. также […]

Международные экономические связи России, ее место в международном географическом разделении труда.

Ответы на билеты ГИА по географии Главными видами международных экономических связей России являются международная торговля, кредитно-финансовые отношения, научно-техническое и производственное сотрудничество и международный туризм. Основным и наиболее старым видом внешне-экономической деятельности является международная торговля. Внешнеторговый оборот России в 2004 году составил около 130 млрд долларов США. Россия имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса: экспорт составил около […]

Оцените по картам и статистическим материалам природные условия и ресурсы одного из географических районов России (по выбору учителя).

Ответы на билеты ГИА по географии Дайте оценку природных условий и ресурсов заданного вам учителем географического региона по плану; географическое положение; рельеф; климат; минеральные ресурсы; неминеральные ресурсы; вывод о ресурсообеспеченности Кавказ Географическое положение: Юго-Запад России, выход к морям Атлантического океана и Каспийскому морю. Рельеф: равнины Предкавказья и молодые высокие горы Большого Кавказа. Климатические условия: южная […]

Акрополь Агора

На склонах холма в дополнение к плато Акрополя расположены некоторые сооружения, такие как театр Диониса. Он построен приблизительно в 330 году до нашей эры и был преобразован несколько раз в последующие времена. Здесь разыгрывались театральные драмы, трагедии, комедии, а также проводились официальные церемонии и народные собрания. На севере у наших ног расположена Агора, на востоке […]

Акрополь Эрехтейон

Эрехтейон – самое таинственное сооружение в Акрополе. Название происходит от имени древнего царя Эрехтея, который похоронен здесь. Поскольку здание должно было служить сразу нескольким целям, оно было спроектировано как сложное сооружение с двумя главными входами – северным и восточным, каждый из которых имел портик, покоившийся на ионических колоннах. Дверной проем северного портика отделан розетками и […]

Акрополь Парфенон

Столица Греции расположена в южной части страны. В месте, где встречается Аттика с Пелопоннесом. Посещение залитой солнцем Греции считается настоящим паломничеством в места истоков европейской культуры. Руины древних храмов, дворцов и крепостей в Афинах для нас является большим, чем груда развалин. Они служат для нас напоминанием о великом греческом наследии, проявленном не только в скульптуре […]

Почвы и человечество

Живя в крупном городе, к которому примыкают поля и луга, или в южном сельском районе, можно подумать, что человек успел освоить почти все почвы. На самом деле это не так. Активно освоено, т. е. распахано и пашется в настоящее время чуть более 11% всего почвенного запаса планеты. Приблизительно 15% суши заняты пастбищами и лугами, около […]

Ресурсный потенциал мирового хозяйства

Экономическая оценка природных ресурсов мира Минеральные ресурсы Энергоресурсы Земельные ресурсы Лесные ресурсы Водные ресурсы

Население мира

Численность населения на земном шаре в 2000 г. составит 6,850 млрд. человек. Человек появился 4,5 млн. лет назад. Материки заселены 15 тыс. лет назад; тогда на Земле проживало не более 3 млн. человек. По мнению демографов, на планете Земля сменилось 20 тысяч поколений. Население росло медленно. В начале н. э. на Земле было 250 млн. […]

География населения

Воспроизводство населения — процесс постоянного возобновления населения в результате естественного движения (рождений и смертей), миграций (передвижений людей с одной территории на другую) и социального движения (переходов людей из одних состояний в другие). То есть воспроизводство населения рассматривается как совокупность трех видов движения народонаселения: «естественного», пространственного и социального (социальная мобильность). В узком смысле воспроизводство населения — […]

Роль почвенного покрова в жизни Земли

Когда речь заходит о почве, обычно первое, о чем мы думаем, — это о ее плодородии. Действительно, способность почв поддерживать жизнь на Земле — самое главное ее свойство. Однако только этим не ограничивается роль почвенного покрова в жизни нашей планеты. В наше время, когда человек активно вмешивается в глобальные природные процессы, пожалуй, одним из главных […]

Незональные почвы

Рассказывая о почвах разных поясов Земли, мы главное внимание уделяли почвам зональным, т. е. почвам, которые формируются на наиболее распространенных почвообразующих породах (суглинках, глинах, песках) и подчиняются закону широтной зональности. Между тем в природе существуют и такие почвы, которые не вписываются в рамки общих законов. Пересекая несколько почвенных зон и находясь или в тропиках, или […]

Почвы гор

На многих школьных почвенных картах все почвы гор — от экватора до полюса — имеют одно название — «Почвы горных территорий». На других картах почвы гор покрыты штриховкой, а в легенде их называют «горные бурые лесные», «горные черноземы». Чем эти почвы отличаются от своих равнинных «братьев и сестер», не всегда понятно. Попробуем разобраться. Почвенный покров […]

Почвы тропиков и субтропиков

Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в низкие широты, в районы экваториального, субэкваториальных, тропических и субтропических поясов, — это красный цвет земли. Красная глина, красный песок, красные мутные реки после дождей, красная пыль, оседающая на одежде путешественника, создают у человека, приехавшего из мира серых и бурых земель, ощущение другой планеты. На почвенных картах показано, […]

Почвенный покров степей и пустынь

Почвенный покров степей и пустынь развивается в условиях дефицита влаги. Причем если в степях малое количество осадков идет на пользу почвам (из них не вымывается столько питательных веществ, сколько из лесных почв), то в южных степях, полупустынях и пустынях из-за недостатка воды страдают не только почвы, но и все, что живет на них, растения, животные, […]

Почвы лесного пояса умеренных широт

Леса умеренных широт занимают огромные пространства Евразии и Северной Америки. Климат в разных частях этой зоны неодинаков. В Западной Европе зимой нет устойчивого снежного покрова, а в Восточной Сибири морозы достигают — 70°С и сковывают грунты круглый год. Рельеф — от плоских равнин Западной Сибири до гор Дальнего Востока и Северной Америки. Горные породы этих […]

Есть ли почвы в Антарктиде и Арктике?

Почти на всех почвенных картах мира Антарктида не представлена. Между тем свободная от ледников поверхность суши в Антарктиде по площади больше, чем вся Великобритания, и на этом континенте не только есть почвы, но даже проявляется закон их широтной зональности. Это значит, что почвы более теплых побережий сильно отличаются от почв морозных внутренних районов материка. Почвы […]

Широтная зональность почв

Почвы тоже сменяют друг друга широтно, т. е. в направлении с севера на юг. Такой закон распространения почв на поверхности Земли называется законом широтной зональности. Он был сформулирован и назван так В. В. Докучаевым в конце XIX в., когда о почвах еще мало было достоверных знаний. Изменение климата по широтам обусловливает смену природных зон с […]

Сколько лет почвам?

Как давно появился человек на нашей планете? Более 2 млн. лет назад. А как давно появились на Земле почвы? Более 500млн. лет, если считать с «далекими предками». Ну а, сколько лет сегодняшним почвам2 От 0до 5 — 7млн. лет. У почв, с которыми мы встречаемся сейчас, были предшественники. И с ними можно познакомиться. Правда, ехать […]

Факторы почвообразования

В. В. Докучаев в конце XIX в. определил почву как функцию, т. е. величину, которая зависит от климата, рельефа, горных пород, живых организмов и времени. В наши дни это определение немного уточнили: время стали считать особым, может быть, более общим, глобальным фактором, поскольку ведь и все другие силы, формирующие почвы, существуют как во времени, так […]

Основные характеристики почв

Цвет, механический состав, структура, новообразования — основные характеристики почвенных горизонтов. Почва бывает разного цвета из-за того, что в ней как бы смешиваются цвета ее главных компонентов. От темно-серого и темно-коричневого до черного — таков основной цвет у органического вещества почв. Бурый и красный цвета имеют окислы трехвалентного железа. Сизые, голубоватые и зеленоватые тона характерны для […]

Почвы – особое “царство природы”

Почвы — это особые природные тела, такие же особенные, как животные, растения и минералы. Это отдельное «царство природы». Всегда ведь интересно знать, почему люди выбирают ту или иную специальность, особенно если с ее помощью сразу много денег не заработаешь. Один почвовед, т. е. специалист, изучающий почву, на вопрос о выборе профессии ответил так: «В школе […]

На пути к ноосфере

В современном мире понятие «биосфера» получает иное толкование — как планетное явление космического характера. Новое понимание биосферы стало возможно благодаря достижениям науки, провозгласившей единство биосферы и человечества, единство человеческого рода, планетарный характер человеческой деятельности и ее соизмеримости с геологическими процессами. Такому пониманию способствуют небывалый расцвет («взрыв») науки и техники, развитие демократических форм человеческого общежития и […]

География биологического разнообразия

Закономерности распространения биоценозов (сообществ растений, животных и микроорганизмов), видов и популяций изучает наука биогеография, дающая целостное представление об органическом мире в разных областях планеты. Еще не все виды живых существ, обитающих на нашей планете, известны ученым, которые ежегодно открывают сотни новых видов (особенно это касается насекомых), и пока этот поток не иссякает. Однако уже можно, […]

Биологический круговорот

В наши дни растения и животные преобразуют природную среду. Примером тому могут служить коралловые рифы в океане, отложения торфа на болотах, распространение лишайников, расселение водорослей, разрушающих горы, и микроорганизмов. В биологическом круговороте участвуют практически все химические элементы периодической системы Д. И. Менделеева, но среди них выделяются основные, жизненно необходимые. Углерод. Источники углерода в природе столь […]

Продуктивность биосферы

Поток солнечной энергии на верхней границе атмосферы, включая волны любой длины, составляет в среднем 700 ккал/см2 в сутки. Около 55 ккал/см2 в год энергии видимой части спектра достигает земной поверхности и частично используется организмами. Способность накапливать энергию солнечного света в органическом веществе называется продуктивностью живых организмов. Проникая из космоса в биосферу, энергия накапливается при помощи […]

Организованность биосферы

Биосфера — это сложная термодинамически открытая система на поверхности Земли, действующая благодаря энергии Солнца и жизнедеятельности живых организмов, аккумулирующая и перераспределяющая огромные потоки вещества и энергии. Этот процесс возможен только благодаря химическим свойствам циклических, или органогенных элементов, названных так В. И. Вернадским в его геохимической классификации элементов за их способность к многочисленным химическим обратимым процессам, […]

Биосфера — среда жизни

Биосфера — оболочка Земли, где распространена жизнь и где существует «живое вещество», определяющее химический состав и энергетические процессы в атмосфере, гидросфере, верхнем слое литосферы и в почвенном покрове. Иначе говоря, биосфера — единая динамическая система на поверхности Земли, созданная и регулируемая жизнью. Биосфера — среда обитания живых организмов. Биосфера как специфическая земная оболочка объединяет нижнюю […]

Пространство жизни на Земле

В ряду планет Солнечной системы Земля уникальна. Ее состав, строение и сочетание основных свойств таковы, что только на ней возможна органическая жизнь, и нигде более во Вселенной она пока не обнаружена. Когда именно появилась жизнь на Земле и не была ли она привнесена извне, из космоса — вопрос до сих пор окончательно не решен. Но […]

Необычные явления в атмосфере

Огни Святого Эльма и миражи, полярное сияние и радуга, небесные венцы и ореолы… Эти и другие атмосферные явления на протяжении многих столетий оставались для людей загадкой, чудесной и пугающей, которую часто толковали как знамение. В настоящее время все эти явления получили научное объяснение. Например, миражи. При необычном распределении плотности в нижних слоях воздуха может происходить […]

Циркуляция атмосферы

Циркуляцией атмосферы называются крупномасштабные воздушные течения, существующие на земном шаре. В этих воздушных течениях возникают волны и вихри, обладающие характерными свойствами. Возникающие, развивающиеся и затухающие в атмосфере воздушные течения бывают разных размеров, время их существования различно. Так, например, кучевое облако возникает в потоке влажного воздуха из-за восходящего движения. Его размер приблизительно 10 км, а время […]

Силы, действующие в атмосфере

Атмосфера обволакивает весь земной шар, оказывая давление на каждый квадратный метр поверхности. Следовательно, на поверхности Земли и на любой высоте в каждой точке создается определенная величина давления, т. е. поле давления, или барическое поле. Это поле можно описать как систему поверхностей одинакового давления, так называемых изобарических поверхностей, например: 1000 гПа, 850 гПа, 500 гПа, 200 […]

Всемирная служба погоды

Глобальный характер атмосферной циркуляции обусловил необходимость международной координации, как результатов наблюдений, так и результатов обработки измерений — анализов и прогнозов погоды, составленных метеорологическими центрами мира. Международную Координацию деятельности национальных метеорологических служб осуществляет Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая поддерживает функционирование Всемирной службы погоды (ВСП), состоящей из национальных метеорологических или гидрометеорологических служб. Всемирная Служба погоды включает в […]

Составление прогноза погоды

Самое трудное — составить прогноз ожидаемых изменений погоды на предстоящие трое суток. Эта задача предполагает определение характера перемещения и изменения барических систем, фронтов и воздушных масс на следующие несколько десятков часов после получения информации о погоде, т. е. дать прогноз так называемого синоптического положения. С учетом всех этих перемещений собственно можно делать заключение о погоде […]

Современное административно-территориальное и политико-административное деление страны

Россия имеет федеративную форму государственного устройства, что означает, что области, республики и другие субъекты федерации, обладают правом самоуправления. Всего по состоянию на 1 07 2007 года субъектов федерации насчитывается 85 21 республика, 8 краев, 6 автономных округов, одна автономная область, 47 областей и два города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) Кроме того, выделяется 7 более […]

История освоения и изучения территории России

Исторический центр современной России находится в ее западной части, это район между Окой и Волгой, который заселялся во времена Киевской Руси. В это время возникли старинные русские города — Москва, Тверь, Владимир, Ярославль и многие другие. В XIII веке, когда Русь распадается на много отдельных княжеств, в этом районе формируется новый центр России со столицей […]

Границы России. Россия на карте часовых поясов

На западе страна граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией и Белоруссией Калининградская область имеет границу с Литвой и Польшей. На юго-западе Россия граничит с Украиной, на юге — с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Северной Кореей. Существуют также морские границы с США и Японией. Одним из важнейших последствий огромной протяженности России с запада на […]

Россия — географическое положение

Россия — самая большая страна мира по площади населения, ее площадь 17 млн км2. Россия находится на материке Евразия, занимает его северо-восточную часть. С севера наша страна омывается Северным Ледовитым океаном, с востока – Тихим. С запада Россия имеет выход к морям Атлантического океана Азовскому, Черному, Балтийскому. Главные особенности географического положения России обусловлены ее огромной […]

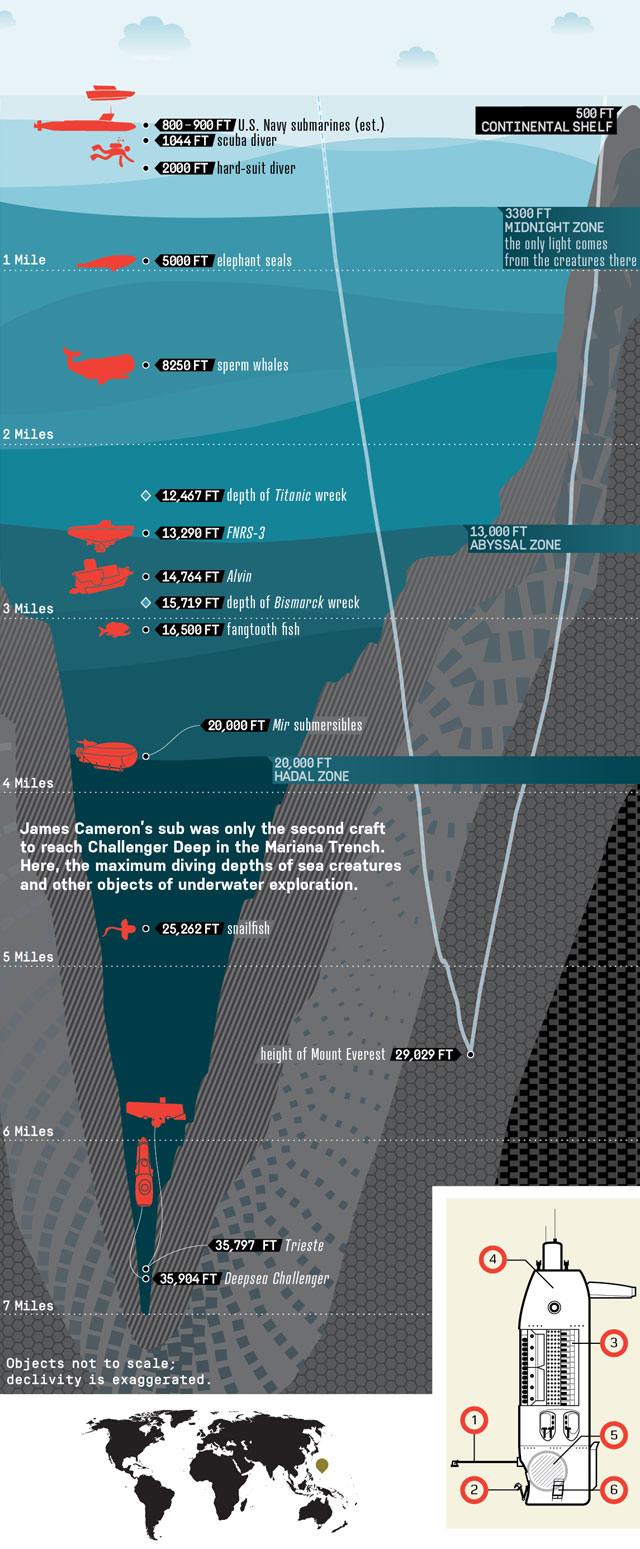

Марианская впадина, или Марианский жёлоб

Марианская впадина, или Марианский жёлоб — океаническая впадина на западе Тихого океана, являющаяся глубочайшим из известных в мире географических объектов. По результатам измерений советского судна «Витязь», максимальная глубина впадины доходит до 11 022 м (хотя по данным последних наблюдений эта величина не превышает 10 911—10 924 м). Таким образом, глубочайшая точка впадины находится намного дальше […]

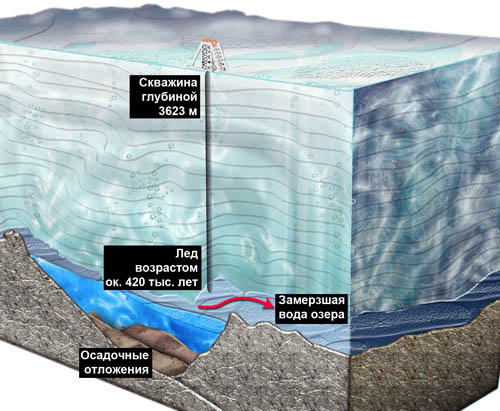

Подледниковое озеро Восток

Подледниковое озеро Восток — крупнейшее подлёдное озеро в Антарктиде. Озеро расположено в районе антарктической станции Восток (77° южной широты, 105° восточной долготы) под ледяным щитом толщиной около 4000 м и имеет размеры приблизительно 250×50 км. Озеро Восток уникально прежде всего тем, что находилось в изоляции от земной биосферы на протяжении миллионов лет. Естественным изолятором озера […]

Подкаменная Тунгуска

Подкаменная Тунгуска (Средняя Тунгуска, Чулакан) — река в Сибири, в основном на территории Красноярскому краю, правый приток Енисея. Длина 1865 км, площадь бассейна — 240 тыс. км2. Название реки широко известно из за произошедшей в 1908 году так называемой «тунгусской катастрофы». Тунгусский метеорит — гипотетическое тело, вероятно, кометного происхождения, которое, предположительно, послужило причиной воздушного взрыва, […]

Кайлас

Кайлас — гора в Тибете. Высота до 6714 м. Некоторые древние религии Непала и Китая считают её священной, наделенной божественными силами, и поклоняются ей. К ней совершаются паломничества с целью совершения коры*. Индуисты считают гору Кайлас обиталищем господа Шивы. Считается, что тот, кто совершит кору вокруг Кайласа 108 раз, будет возведён в ранг святых (такой […]

Шамбала в Тибете

Тибет — район Центральной Азии, расположен на Тибетском нагорье. В различные периоды истории Тибет был независимым государством либо территорией в составе Монгольской империи или вассальной землёй цинского Китая. Шамбала — мистическая страна в Тибете или окрестных регионах. Впервые упомянута в буддийском тексте «Калачакра» (XI век), согласно которому в Последние времена Шамбала станет последней цитаделью истинной […]

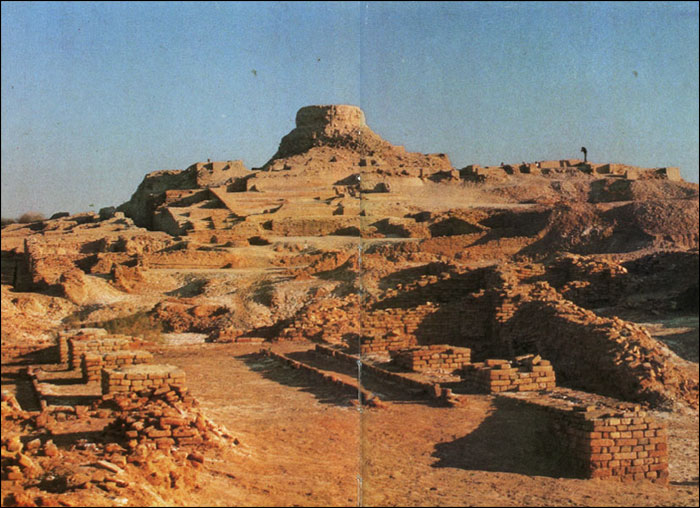

Древние города — Хараппа, Лотхал и Мохенджо-Даро

Цивилизация долины реки Инд — древняя цивилизация Индии до прихода арийцев. Наиболее известные города — Хараппа, Лотхал и Мохенджо-Даро. С VII тыс. до н. э. в долине Инда и Сарасвати развивается производящее хозяйство. Выделяется особая раннеземледельческая культура, которую называют Мергарская культура. В эпоху Мергарской раннеземледельческой культуры человек нашёл эффективный способ получения продуктов питания, оптимальный для […]

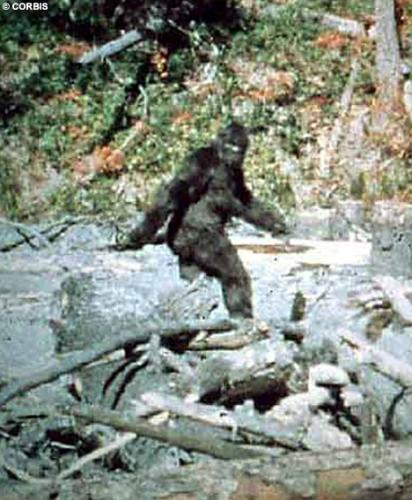

Снежный человек

Снежный человек — человекообразное существо, якобы встречающееся в высокогорных районах Земли. Есть мнение, что это реликтовый гоминид, то есть млекопитающее, приндалежащее отряду приматов и роду человек, сохранившееся до наших дней со времён предков человека. Карл Линней обозначил его как лат. Homo troglodytes (человек пещерный). Описание снежного человека Судя по гипотезам и неподтверждённым свидетельствам, снежные люди […]

Аркаим

Аркаим — укреплённое поселение Андроновской культуры и могильник в степях Южного Урала (Челябинская область). Обнаружен в 1987 году, в 1991 территория объявлена заповедной и включена в состав Ильменского заповедника. Памятник исследуется экспедицией Челябинского университета под руководством Г. Б. Здановича. Датировка памятника — первая половина 2-го тыс. до н. э. Как и близлежащая Синташта, памятник получил […]

Кара-Богаз-Гол

Кара-Богаз-Гол (туркм., дословно «озеро Чёрная Пасть») — залив-лагуна Каспийского моря на западе Туркмении, соединяющийся с ним узким (до 200 м) проливом. В 1980 году пролив был перекрыт глухой дамбой, в результате чего залив стал озером, которое вскоре обмелело, соленость повысилась (св. 310%о). В 1984 году для поддержания минимально необходимого уровня рассола построено водопропускное сооружение. В […]

Арарат

Арарат — вулканический массив, лежащий по правому берегу среднего течения реки Араке (Турция, близ границы с Арменией). Состоит из двух слившихся основаниями конусов потухших вулканов: Большого Арарата — высота 5165 м и Малого Арарата — высота 3925 м. разделённых Сардар-Булакской седловиной. Основание обоих Араратов имеет около 130 км в окружности. Сложен кайнозойскими базальтами. Склоны пустынны, […]

Пещера Товлиани («Снежная»)

Пещера Товлиани («Снежная») — пещера на Западном Кавказе, являющаяся второй по глубине пещерой в мире и считающаяся самой сложной на территории бывшего СССР. Расположена в одном из отрогов Бзыбского хребта в толще рифогенных юрских известняков. Глубина пещеры 1750 метров, суммарная длина ходов около 23 километров. Три её входа находятся на высоте 2000—2300 метров над уровнем […]

Александров

Александров (ранее Александровская слобода, Александрова слобода) — город (с 1778) в России, административный центр Александровского района Владимирской области. Имеет город-спутник Струнино. Население в 2005 — 64,0 тыс. чел. (в 1989 — 64824 чел (перепись), в 1959 — 36,6 тыс., в 1923—10 тыс., в 1897 — 6,8 тыс. (СИЭ, 1961, т.1), в 1885 — 6724 чел. […]

Иерихон

Иерихон — один из древнейших городов мира (первые следы жизни людей здесь относятся к 8-му тыс. до н. э.), расположен на юге пустыни, к северо-востоку от Иерусалима, на территории современной Палестинской автономии. Руины древнего Иерихона лежат к западу от современного города. Здесь открыты мощная башня (8 метров) эпохи докерамического неолита (период А, 8400-7300 до н.э.), […]

Стоунхендж в Англии

Стоунхендж — всемирно-известное каменное мегалитическое сооружение на Солсберийской равнине в Англии, расположенное примерно в 130 км к юго-западу от Лондона.Первая попытка истолкования Стоунхенджа как грандиозной обсерватории каменного века принадлежит Дж. Хокинсу и Дж. Уайту. Большинство исследователей, рассматривая Стоунхендж с историко-археологических и астрономических позиций, приводят его как доказательство блестящих астрономических познаний древних британцев. Не исключено, что […]

Подводные горы Ампер и Жозефина

В 300 морских милях к западу от Гибралтара, на дне Атлантического океана, там, где указывал Платон, ученые обнаружили цепь плосковершинных гор, не доходящих до поверхности океана примерно на 100-200 метров и расположенных в виде подковы. Это подводные горы архипелага Подкова. Морские геологи допускают, что часть из этих гор могла уйти под воду еще в историческое […]

Канары (Канарские острова)

Канары (Канарские острова) — (исп. Islas Canarias, буквально — собачьи острова, от лат. canis — собака: по словам древнеримского учёного Плиния Старшего, на одном из этих островов водились большие собаки) архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки (Марокко и Западная Сахара). Острова принадлежат Испании и являются одним из […]

Наска

Наска — название пустыни, системы долин на южном побережье Перу, а также крупнейший город региона. Также это название применяется к Культуре Наска, расцвет которой пришёлся на промежуток между 300 г. до н.э и 800 г. н. э. Именно они создали знаменитые Линии Наска, церемониальный город Cahuachi и впечатляющую систему подземных акведуков, которые функционируют и по […]

Бермудский треугольник

Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане, в котором происходят якобы таинственные исчезновения морских и воздушных судов. Район ограничен линиями от Флориды к Бермудским островам, далее к Пуэрто-Рико и назад к Флориде через Багамы. Впервые о «таинственных исчезновениях» в бермудском треугольнике упомянул корреспондент Associated Press Джонс, в 1950 году он назвал этот район «морем дьявола». […]

Майя

Майя — цивилизация в Центральной Америке, существовавшая приблизительно с 1000 г. до н. э. до испанского завоевания. Майя строили каменные города, многие из которых были покинуты задолго до прихода европейцев, другие были обитаемы и после. Календарь, разработанный майя использовали и другие народы Центральной Америки. Применялась иероглифическая система письма, частично расшифрованная. Сохранились многочисленные надписи на памятниках. […]

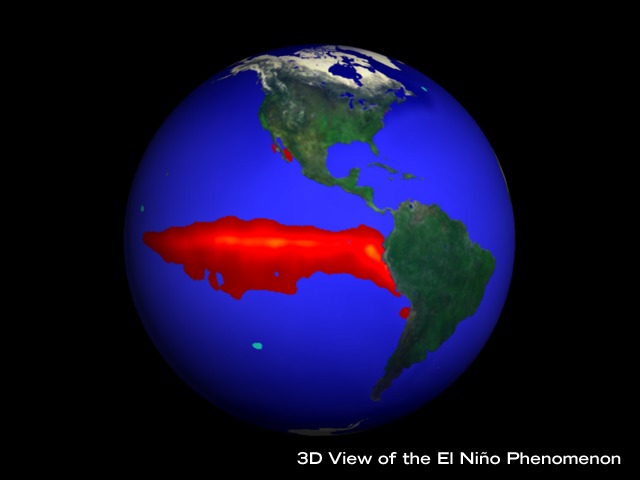

Южное колебание и Эль-Ниньо

Южное колебание и Эль-Ниньо (исп. El Nino — Малыш) — это глобальное океано-атмосферное явление. Являясь характерной чертой Тихого Океана. Эль-Ниньо и Ла-Нинья представляют собой температурные флуктуации поверхностных вод в тропиках восточной части Тихого Океана. Их влияние на климат южного полушария трудно переоценить. Южное колебание (атмосферная составляющая явления) отражает месячные или сезонные флуктуации разницы воздушного давления […]

Остров Пасхи

Остров Пасхи — остров в южной части Тихого океана, территория Чили. Местное название острова — Рапа-Нуи (pan. Rapa Nui). Площадь — 163,6 км2. Координаты — 27°07` ю. ш. 109°21` з. д. Наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья является самым удаленным населённым островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3703 км, до острова Питкэрн, ближайшего населённого […]

Аризонский кратер

Аризонский кратер (Барринджера кратер, Каньон Дьявола) — большой метеоритный кратер в Аризоне (США), в 30 км к западу от города Уинслоу (Winslow) и 56 км от города Флэгстафф (Flagstaff). Представляет собой гигантскую земляную чашу диаметром 1200 метров и глубиной 180 метров. Происхождение кратера Кратер возник около 50 тысяч лет назад после падения 60—80 метрового метеорита, […]

Таинственные места Земли

Разлом Сан-Андреас Аризонский кратер Остров Пасхи Южное колебание и Эль-Ниньо Майя Бермудский треугольник Наска Канары (Канарские острова) Подводные горы Ампер и Жозефина Стоунхендж в Англии Иерихон Александров Пещера Товлиани («Снежная») Арарат Кара-Богаз-Гол Аркаим Снежный человек Древние города — Хараппа, Лотхал и Мохенджо-Даро Шамбала в Тибете Кайлас Подкаменная Тунгуска Подледниковое озеро Восток Марианская впадина, или Марианский […]

Разлом Сан-Андреас

Разлом Сан-Андреас (англ. San Andreas Fault) — трансформный разлом между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной 1 300 км. проходящий вдоль побережья по территории штата Калифорния (США), большей частью по суше. Образовался после исчезновения плиты Фаральон. Параллельно разлому Сан-Андреас, проходят разломы Сан-Габриель и Сан-Хасинто, тоже правосторонние. С разломом связаны землетрясения, достигающие 8,1 балла по шкале Рихтера […]

Географические рекорды. Гололед.

Самая сильная ледяная буря пронеслась в январе 1998 г по восточным районам Канады и северо-востоку США. Буря вызвала закрытие аэропортов и железнодорожных станций, блокировала дороги и лишила электроснабжения 3 млн человек. Было повалено почти 600 вышек высоковольтных линий электропередач. За 5 дней на проводах намерз 10 — сантиметровый слой льда, вызвавший многочисленные обрывы. Более двух […]

Географические рекорды. Гроза.

На острове Ява в местечке Бунтензорге, которое называется полюсом гроз, ежегодно бывает в среднем 322 дня с грозой. На территории СНГ наибольшее количество грозовых дней наблюдается в горных районах Кавказа, до 70 грозовых дней в году (Калинине). Бывший садовник Рой С. Салливан из штата Виргиния, США, 7 раз пострадал от удара молнии. В 1942 г […]

Географические рекорды. Град.

Крупный град выпал в местечке Коффивилл в США 3 октября 1970 года. В диаметре градины достигали 14 см и весили по 750 г. Рекордные по весу градины (1,02кг) и до 20 см в поперечнике явились причиной смерти 92 человек в Гопалгандже, Бангладеш, 14 апреля 1936 г. Кроме этого погибло несколько десятков слонов.

Географические рекорды. Снег.

На склонах вулкана Рейнир в штате Вашингтон в среднем за год выпадает 14,6 м снега. С 19 февраля 1971 г по 18 февраля 1972 г в местечке Парадайс на горе Рейнир, штат Вашингтон, США, выпало 31,10 м снега. Рекордный по количеству выпавшего снега — 4,8 м — снегопад заф иксирован 13-19 ф е врал я […]

Географические рекорды. Осадки.

Самое большое количество осадков за год, по сведениям «Книги рекордов Гиннеса», выпало в местечке Черапунжи в Индии с августа 1860 по июль 1861 г. Осадков выпало 26461 мм. А июль 1861 года стал рекордным по количеству выпавших осадков за месяц — 9299 мм. Однако в августе 1941 г. сильнейший в мире ливень за 5 суток […]

Географические рекорды. Солнечное сияние.

Среднегодовой показатель солнечного сияния в Юме, штат Аризона, в США, составляет 4055 ч из 4456 возможных В Сент-Питерсберге, штат Флорида, США, с 9 февраля 1967 г по 17 марта 1Э6Э г было 768 солнечных дней подряд.

Географические рекорды. Температура воды.

Морская вода наиболее сильно прогревается в Мексиканском заливе и на юге Красного моря (до +33°С). Самая горячая река — приток Амударьи Таирсу. В отдельных местах температура воды поднимается до +45 °С. Самое горячее озеро — Каспийское море. На бирючьей косе заф иксирована температура +37,2°С.

Географические рекорды. Температура почвы.

Самая высокая температура почвы на территории стран СНГ отмечается в районе станции Шурин в Узбекистане. Почва здесь представляет собой светлый серозем, который прогревается до +79°С.

Географические рекорды. Самая высокая и низкая температура воздуха.

Антарктида Самая низкая температура зарегистрирована 21 июля 1983 г. на станции Восток (-89,2°С). Самая высокая температура зарегистрирована 5 января 1974 г. в бухте Надежды (+14,6°С). Австралия Самая низкая температура зарегистрирована 29 июля 1994 г. на перевале Шарлоты (-23°С). Самая высокая температура зарегистрирована 16 января 1889 г. в Квинсленде (+53.3°С). Азия Самая низкая температура зарегистрирована 7 […]

Географические рекорды. Ветер.

Самый сильный порыв ветра за всю историю наблюдений произошел 12 апреля 1934 г. на горе Вашингтон в американском штате Нью-Хэмпшир. Тогда в течение нескольких минут ветер дул со скоростью 123 м/с. За последние десятилетия самый сильный ветер (93.6 м/с) был зафиксирован 3 марта 1972 г. на метеостанции, расположенной в западной части Гренландии. Абсолютные рекорды среднемесячного […]

Географические рекорды

Самое высокое и низкое атмосферное давление Ветер Самая высокая и низкая температура воздуха Температура почвы Температура воды Солнечное сияние Осадки Снег Град Гроза Гололед

Географические рекорды.Самое высокое и низкое атмосферное давление.

Самое высокое атмосферное давление отмечено 12 декабря 1968 г в Акапе, на севере Сибири Давление воздуха на уровне моря достигало здесь 1133,3 гПа. Самое низкое атмосферное давление, равное 880 гПа, было зарегистрировано в центре урагана Джимбер в Тихом океане 12 сентября 1988 г. Самое низкое на Земле давление возможно, никогда и не будет измерено, так […]

Африка страны

В Африке находятся 55 независимых государств, несколько наиболее значительных и интересных будут рассмотрены ниже. Южно-Африканская Республика ЮАР — это страна, расположенная на юге материка. Она граничит с Намибией, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Свазилендом и Лесото, имеет выход к Атлантическому и Индийскому океанам. На территории страны находится южная оконечность материка — мыс Игольный. Площадь ЮАР — 1,2 […]

Экономико-географическое положение Африки

Поскольку Африка не так давно была колониальной страной, это отразилось на современной экономике региона. Наиболее развиты горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство, темп экономического роста в большинстве стран очень низкий. Из всех стран Африки развитой является лишь Южно-Африканская республика, остальные причислены к развивающимся, и лишь в некоторых странах Северной Африки (Египет, Алжир, Тунис) есть крупные промышленные […]

Численность и размещение населения Африки

Население Африки делится на две большие части: представителей европеоидной и негроидной рас. Первые живут преимущественно на севере материка, это арабы, населяющие Египет, Алжир, Тунис. Небольшую часть европеоидов составляют переселенцы из европейских стран: Голландии, Великобритании, живущие преимущественно на юге Африки. Коренное население центральной и южной Африки — представители негроидной расы. Существует множество народностей, отличающихся по внешним […]

Географическая характеристика Африки

Африка — второй по величине материк, расположен во всех четырех полушариях. Площадь Африки — 30 млн. км2. Крайние точки Африки: северная: мыс Рас-Энгела (38° с.ш., 10° в.д.); южная: мыс Игольный (35° ю.ш., 20° в.д.); западная: мыс Альмади 1(5° с.ш., 17° з.д.); восточная: мыс Рас-Хафун (11° с.ш.,51° в.д.). С запада Африка омывается водами Атлантического океана, с […]

Страны Евразии

Страны Европы Страны Азии В Евразии находится 91 независимое государство, 44 в Европе и 47 в Азии. Наиболее характерные страны будут рассмотрены ниже. Великобритания Великобритания — островное государство, расположенное к северо-западу от Европы, отделенное от континента проливом Ла-Манш. Занимает остров Великобритания, часть острова Северная Ирландия и несколько мелких островов. Площадь Великобритании 240 тыс. км2, население […]

Экономико-географическое положение Евразии

Страны Евразии разнообразны и сильно отличаются по своему экономическому положению. Однако можно выделить ряд общих для некоторых районов особенностей. Европейские страны, особенно западноевропейские, относятся к наиболее развитым странам мира. Они образуют Европейский союз — надгосударственное объединение стран. Страны Евросоюза сохраняют свою политическую независимость, но хозяйство стран частично является общим, что проявляется, в первую очередь, в […]

Численность и размещение населения этапы заселения материков. Историко-географические этапы заселения материков

Народы, проживающие в Евразии, относятся преимущественно к двум расам Жители Европейской части материка, юго-западной Азии относятся к европеоидной расе, народы северной, центральной, восточной и юго-восточной Азии — к монголоидной расе Ряд районов Евразии является местом, где люди жили с древнейших времен. В междуречье Тигра и Евфрата образовалась древнейшая месопотамская цивилизация, в Индо-гангской низменности — индийская […]